ダントツかけっこ塾では年齢に見合った走り方の指導が大切であると考え、年代別にクラス分けをしています。

レッスン内容が同じであっても受講者の年代によって伝え方や習得の過程を変えることで、短時間で有意義な学習ができるようにしています。

幼児期(5~6歳)

![]()

幼児対象のレッスンでは、身体を多様に動かす遊びを取り入れながら直感的に楽しく学ぶことを重要視しています。

楽しみながら行うことで速く走ることへの興味が育ち、上達への意欲が湧いてきます。

幼児期の発育・発達

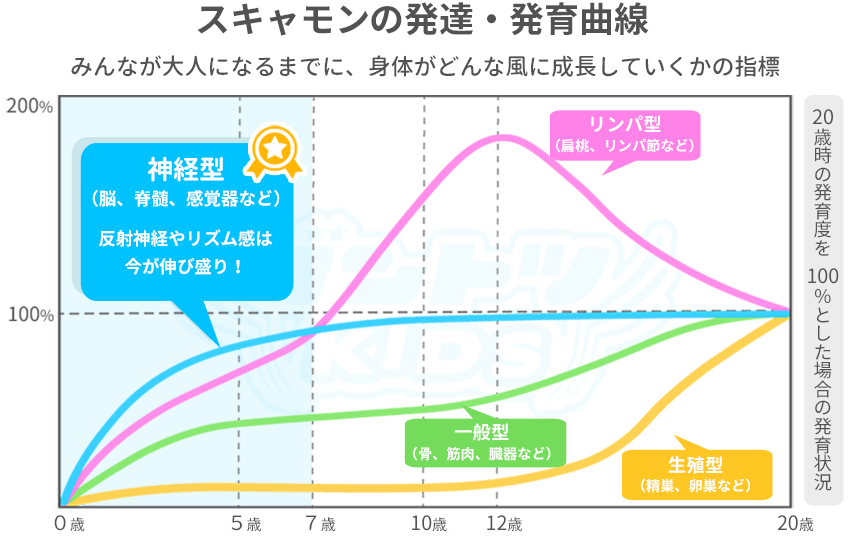

神経が大きく成長し、潜在能力が引き出される時期と言ってもよいでしょう。今の時期に走る・跳ぶ・蹴る・投げる・バランスをとるなどの人間の基礎的動作(原始的な動作)を習得していくことがとても大切です。

また、身体を動かす上で大切なリズム感が養われる時期でもあります。運動の種類が偏りすぎたり、専門特化したスポーツに集中することは避け、多種多様な動きを経験しましょう。

図表参考:スキャモンの発達発育曲線(Scammon 1930)

速くなるには?

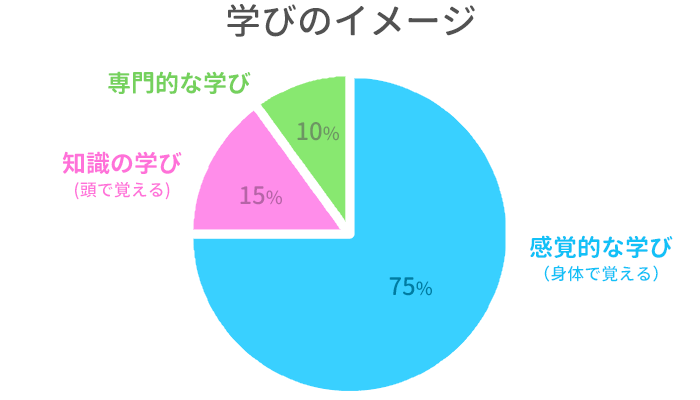

幼児期の子どもたちは走ることに対して試行錯誤の真っ最中です。身体を動かす経験が未熟な今の時期は、知識やテクニックよりも単純な運動量(経験値)による差が大きくなります。

つまり、かけっこに興味関心を持ち、積極的に走る子ほど速くなりやすいと言えるでしょう。

ダントツかけっこ塾の指導

全身を使うリズム遊びやゲーム感覚の運動を取り入れ、楽しく自然に走り方を覚えていくような指導を行います。

専門的な走りの指導は少しに留め、手足を上手に扱うという基礎的動作としての走りの教育を中心に行い、健全な心身発達を促します。

学童期前半(1~3年生)

学童期前半対象のレッスンでは走り方の基礎をしっかりと学びます。適切な走り方を身につけ、今、そして将来につながる正しい走りの第一歩を踏み出しましょう。

学童期前半の発育・発達

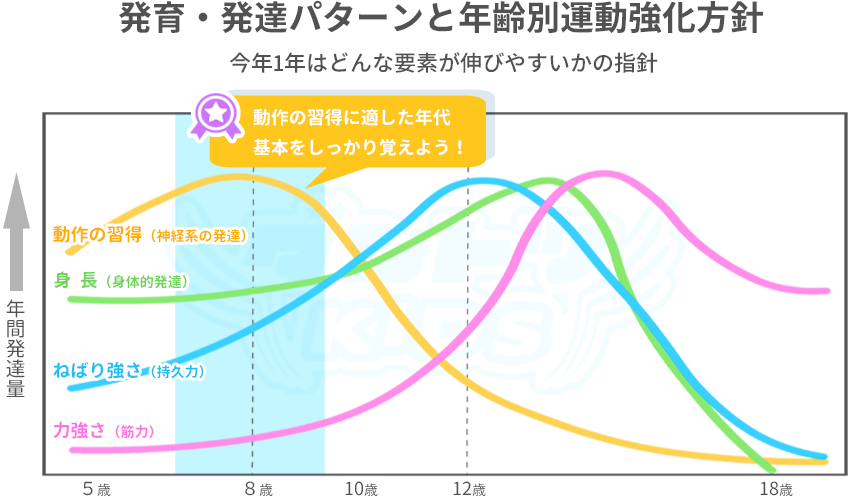

7歳~9歳ごろは、1年あたりの神経系発達量が他の年代よりも多いことが分かります。

この時期に多様で良質な運動経験を重ね、精度を上げていくことで、身体を意図したとおりに巧みに動かす力、いわゆる『運動神経』が養われていきます。裏を返せば、動作のクセや偏った運動経験による影響も大きくなってしまう時期でもあります。

図表参考・出典:宮下充正「子どものスポーツ医学」

速くなるには?

小学校低学年~中学年ごろは手足をバランスよくスピーディーに動かす力が順位やタイムに影響します。適切なフォームを覚え、正確に繰り返せる力を養うことが速くなるカギとなります。

また適切なフォームで繰り返し練習していくことで、バランスの良い動作が身につき神経の発達にも良い影響を与えていきます。

ダントツかけっこ塾の指導

走り方の基礎をしっかり学びながら、正確な動作に近づけるようにバランスよく指導を行います。

身体だけではなく頭で動きを理解することを取り入れ、より高度で専門的な走りを身につける準備を行います。

学童期後半(4~6年生)

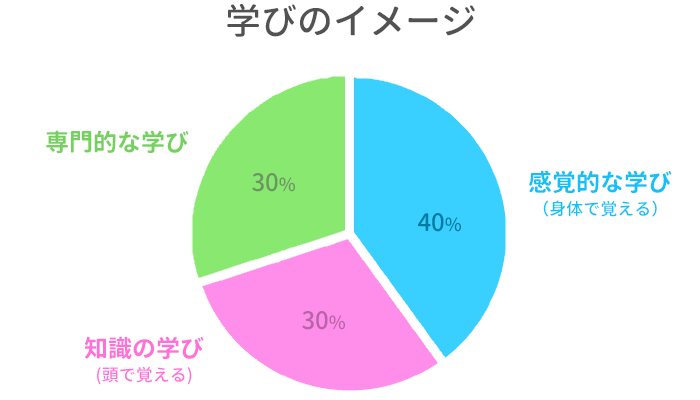

学童期後半対象のレッスンでは、基礎から応用まで幅広く指導します。頭と身体で走りを学習し、中学生や高校生になっても活かせるテクニックを身につけていきます。

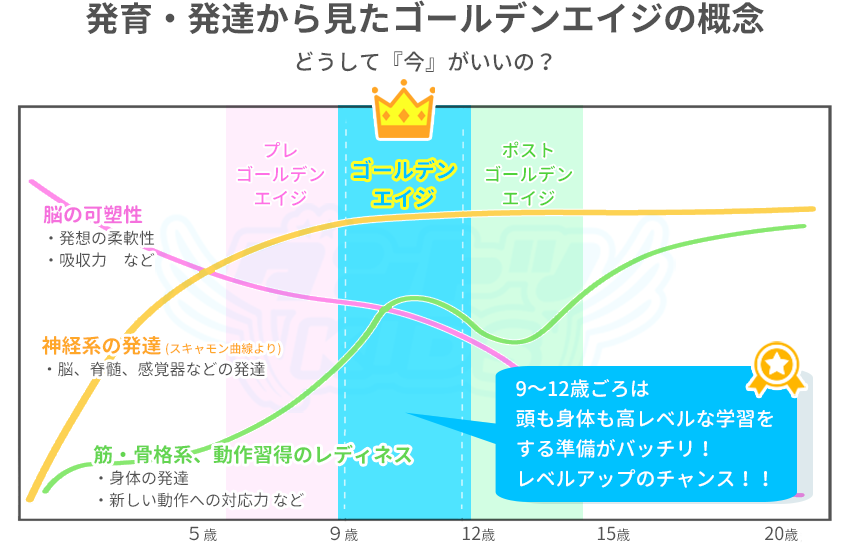

学童期後半の発育・発達

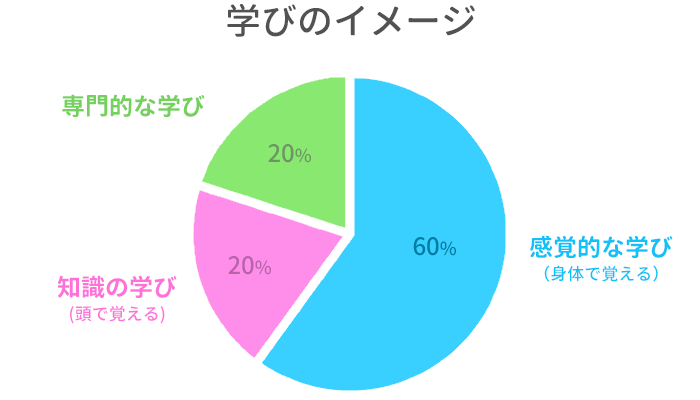

大人と変わらないほどに発達しながら、子どもならではの柔軟性と吸収力を持ち合わせた脳。そこへ身体の発達が追い付いてくる9歳~12歳ごろは、運動技術の習得に適したゴールデンエイジと呼ばれています。

ゴールデンエイジは高度な技術も短期間で習得しやすいという特性があります。今の時期にクセのない適切なフォームを習得すれば、一生もののスキルになるといえるでしょう。

図表参考:発育発達から見たゴールデンエイジの概念(小野 1996)

速くなるには?

4月生まれと3月生まれの差もほぼなくなってくるこれからは、個々のテクニックと身体能力がより重要になってきます。

速く正確に動くにはどうすれば良いのか、ゴールまで全力で走りきるにはどうすれば良いのか、頭と身体の両方で走りのテクニックを理解することで速くなっていきます。

ダントツかけっこ塾の指導

走りの基礎固めをしっかり行いながら、より専門的なテクニックの指導を行います。

見まねでは分かりにくい意識の部分なども解説しながら進行していくため、教養として走り方が身につきます。